La concezione del tempo quale sequenza lineare s’impone nella cultura occidentale ad opera di Sant’Agostino, che vede nella creazione del mondo l’inizio del tempo e nella fine dell’universo il suo compimento. L’accettazione di tale assunto, tuttavia, non fu né immediata, né priva di opposizione, visto l’influsso determinante esercitato sul pensiero medioevale dalla visione greca del tempo quale fluire unico, omogeneo e circolare. In questa sorta di fiume incessantemente scorrente, ove sorgente e foce si saldavano, i filosofi dell’Ellade vedevano susseguirsi in cicli eternamente ricorrenti età cosmiche di diverso spessore qualitativo. A determinarne la differenza era la maggiore o minore capacità di aderenza alla Norma dell’essere, quella `filosofia perenne che si manifestava quale sapienza continuamente rivelata, persa e riconquistata nelle varie epoche.

Tali concetti si ritrovano nella cultura hindu che considera il tempo ciclico, articolato in giganteschi periodi cosmici, eoni o kalpa, che ininterrottamente sbocciano e sfioriscono in successione o in contemporanea, negli infiniti interstizi del tempo e dello spazio. Tale visione scaturisce dalla percezione delle incommensurabili dimensioni spaziali e temporali del cosmo un sentire che anticipa indagini e risultati scientifici conseguiti in tempi moderni dalla matematica, dalla fisica, e dall’astrofisica e si basa sul misurare rapportandosi all’universo e non all’uomo, alla specie e non all’individuo.

Ne deriva una concezione del tempo profondamente vitale e concreta, sentita in termini biologici: i kalpa, gli eoni cosmici, si susseguono infatti simili al percorso esistenziale degli esseri e come questi progressivamente si deteriorano, così anche le ere dell’universo si corrompono vieppiù, si allontanano dal loro inizio. Simile a un grande loto galleggiante sulle acque primordiali, il cosmo sboccia, fiorisce e si decompone. Eppure nelle ceneri del mondo distrutto dal fuoco alla fine di ogni era e ricoperto dalla liquida coltre dell’informale covano i resti di una futura vita, di un nuovo universo che all’alba di un’altra esistenza fiorirà puro e integro, pronto all’ennesima corruzione.

Le quattro ere cosmiche

È questo il mito delle quattro ere cosmiche, gli yuga, [1] che prendono ciascuna il nome di una particolare gettata nel gioco dei dadi e tale attività, insieme a altre che ai nostri occhi moderni possono apparire soltanto come ludiche o come mero passatempo – si pensi agli scacchi , rappresentavano invece nelle culture tradizionali la proiezione, lo scontro e la risoluzione di forze conflittuali all’interno dell’individuo e nelle trame del destino [2]. Il colpo vincente ai dadi era quello che dava una somma divisibile per quattro, senza alcun resto, mentre seguivano in successivi gradi di inferiorità le gettate che totalizzavano un resto di tre e di due mentre la mano che vedeva il resto di uno, residuo irriducibile, era considerata la peggiore.

Il primo yuga, corrispondente alla classica Età dell’Oro, è denominato Kṛta, participio passato del verbo kṛi che significa ‘fare’, ed esplicita dunque ‘l’essere fatto, compiuto’ e quindi ‘perfetto’. In tale era gli esseri vivono appagati nel totale e spontaneo ossequio al dharma, termine complesso e polisemantico esprimente il concetto di ‘norma` che ‘in forma’ ogni aspetto della manifestazione, ne ‘con forma’ i rapporti e ne ‘tras forma’ le modalità e che nell’uomo si traduce e opera come intima essenza vocazionale, come codice etico e come possibilità soteriologica. La santità è innata in questa prima era e non c’è bisogno di alcun apparato religioso per risvegliarla. I pochi desideri, puri ed essenziali, si realizzano con un atto di volontà e, non esistendo attaccamento ai beni terreni, non vi è dolore. Nel Kṛtayuga il dharma è saldo come un toro che appoggia sulle sue quattro zampe; tale similitudine si comprende alla luce della concezione indiana che vede completo e quindi perfetto soltanto ciò che possiede tutti e quattro i suoi pāda, ‘piedi o quarti’. Il numero quattro e la figura del quadrato sono pertanto simboli di totalità e perfezione [3]. Il Kṛtayuga è l’età di Saturno, reggente del paradisiaco satyaloka, la ‘sfera del Vero’, e Satyayuga, ‘età della Verità’ è l’altra denominazione attribuita a questo primo periodo cosmico tanto vicino al Principio, da non potere essere altro che sua autentica testimonianza. Il termine sanscrito satya, ricollegandosi alla radice verbale sat, ‘essere’, sottolinea l’inscindibile convergenza di Essere e Verità. Per 1.728.000 anni il Kṛtayuga, luminosa età caratterizzata dal colore bianco, regna sulla terra, per un periodo cioè pari a 4000 anni celesti, più 400 anni di divina aurora e 400 di crepuscolo.

Quando la naturale aderenza al dharma comincia a venire meno, appare l’Era della Triade, il Tretāyuga, periodo di 1.296.000 anni umani pari a 3000 anni divini, a 300 anni di aurora e ad altrettanti di crepuscolo. In quest’epoca, simile alla classica Età dell’Argento, l’osservanza della norma non è più innata e deve essere appresa; la comunione con il mondo divino non è più spontanea e comincia così a strutturarsi l’apparato religioso.

Il rito diviene lo strumento per ottenere quanto desiderato e i desideri si fanno più materiali, benché gli uomini tendano ancora al Vero e all’unificazione con il Principio primo. Il toro non appoggia più su tutte le sue zampe, ma solo su tre, ed anche il colore di riferimento è cambiato: non più il bianco con il suo puro splendore, ma il rosso associato alla passione, alla trasformazione e al dolore.

La degenerazione prosegue nel Dvāparayuga, l’Era della Diade, ove il toro si regge in precario equilibrio su due zampe e dove l’adesione al dharma si fa sempre più rara. La scienza sacra tenta di sopperire al declino della verità, ma perde la propria unità e vede profilarsi i conflitti all’interno di se stessa. Invano le pratiche ascetiche si oppongono al dilagare del desiderio dissennato, che devasta la mente e causa l’insorgere d’ingordigia e contese. Le malattie si diffondono e le calamità naturali colpiscono la terra. Per 864.000 anni umani, ovvero per 2000 anni divini più 200 anni di aurora e 200 di crepuscolo, si dipana questa sorta di Età del Bronzo dalle tinte giallastre e la degenerazione dell’umanità e del mondo prosegue inarrestabile, finché il 18 febbraio 3102 a.C. l’universo entra nel Kaliyuga, la funesta e nera Età del Ferro [4]. Solo un quarto del dharma è ancora operativo mentre lo sventurato toro tenta l’impossibile di reggersi su una zampa. Quest’ultimo periodo cosmico di discordia e depravazione in cui abbiamo la disgrazia di vivere durerà 432.000 anni ovvero 1000 anni divini, 100 anni di aurora e 100 anni di crepuscolo, e poi, finalmente, il fuoco purificatore distruggerà il mondo putrefatto e ne seppellirà le ceneri sotto il liquido manto della notte cosmica.

Si conclude così un mahāyuga, un ‘grande ciclo cosmico’ costituito da 4.320.000 anni umani, che corrispondono a 12.000 anni divini. Con la fine del mahāyuga s’arresta la ruota del divenire, il saṁsāra, che imprigiona nella dimensione spazio temporale l’universo e gli esseri tutti, legati al continuo ritorno all’esistenza, al dolore e alla morte dagli effetti delle loro azioni, karman [5].

Ma un mahāyuga che già rappresenta una notevole quantità di tempo per la terra e le sue creature, non è nulla se rapportato alla vita degli esseri divini: Brahmā, la divinità che presiede l’origine di ogni nuovo universo [6], vive cento anni ed una sua giornata è pari a mille mahāyuga ovvero a 4.320 milioni di anni umani. Alla fine di ogni giorno Brahmāsi addormenta: l’universo subisce una sorta di processo di ‘fusione’, pralaya, e sprofonda nella notte cosmica, in attesa di riapparire quando il dio riaprirà gli occhi all’alba. Allo scadere dei suoi cento anni lo stesso Brahmā verrà riassorbito nel mahāpralaya, la grande dissoluzione in seno al vuoto, che vede la fine di un eone, kalpa.

La Presenza divina

Tuttavia, se in uno degli interstizi dello spazio e del tempo una ruota si è fermata, altrove un’altra è ancora in funzione o è appena ripartita. L’ingranaggio cosmico non conosce arresto e nel suo dipanarsi macroscopico si presenta come un intreccio di catene dagli anelli immutabili, con ere, personaggi, avvenimenti mitici che si ripetono cosicché l’anima che transita nella manifestazione si troverà prima o poi a vivere in tutte le possibili proiezioni di questa. E quando, dopo aver fruito in bene e in male delle quasi infinite potenzialità dell’esistere, avrà imparato a realizzare il distacco, allora il suo agire non porterà più frutto e, liberata dalle pastoie del karman, sarà pronta a uscire per sempre dal tempo e dallo spazio per attingere Ciò che è al di là dell’uno e dell’altro.

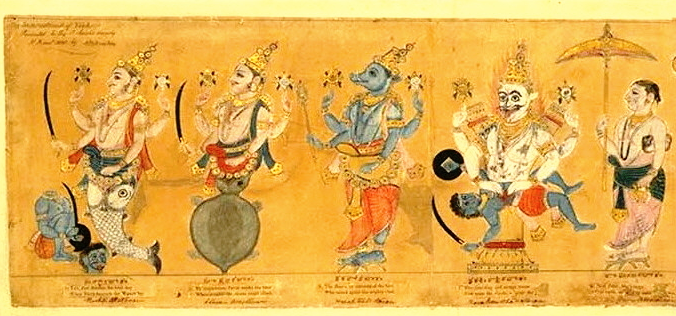

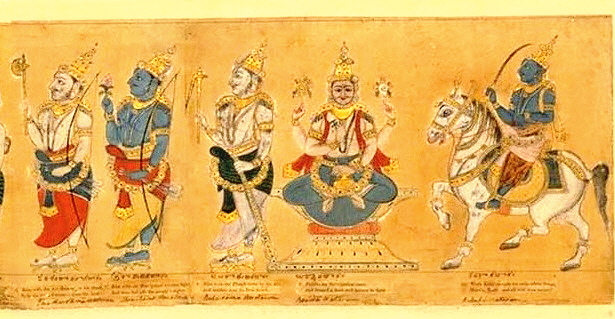

In tale struttura dall’andamento meccanicistico s’inserisce l’elemento salvifico sotto forma di Presenza divina che chiude un’era e ne apre un’altra e che ciclicamente appare nel mondo, offrendo all’anima trasmigrante la possibilità dell’incontro. Assumendo diverse spoglie, l’Assoluto si manifesta sulla terra e in ambito hindu appare come Kalkin, avatāra ovvero ‘discesa’ del dio Viṣṇu, provvidenziale Signore della conservazione dell’esistenza [7]. Variamente descritto, ora come un candido destriero, ora come un gigante dal volto equino, ora come un cavaliere con in mano una spada fiammeggiante e in sella ad un bianco destriero, Kalkin [8] apparirà sulla terra per concludere la degenerata era Kali e ripristinare il dharma.

L’importanza del cavallo in questo contesto salvifico ribadisce lo spessore simbolico dell’animale che in molti miti, e non solo d’origine indoeuropea, nasce dalle viscere della terra o dagli abissi marini e si slancia in volo nei cieli. Probabile allusione a un percorso di consapevolezza che parte dalle profondità dell’inconscio, il cavallo simboleggia l’istintività, assumendo valenze positive o negative, a seconda della capacità di controllo esercitata dal cavaliere su tutte quelle forze che operano dietro la soglia del conscio. Se il destriero che procede docile alla guida nella chiara luce del giorno simboleggia l’istinto controllato dalla ragione e potrebbe far supporre un valore maggiore attribuito a quest’ultima, nell’oscurità della notte colui che cavalca si affida al suo animale, restituendo all’istinto la sua dignità e vedendo nel cavallo, soprattutto se è volante, il simbolo dell’intuito.

Per contro in ambito buddhista l’animale sembra rappresentare i sensi quando il principe Siddhārtha, destinato a diventare il Buddha, lascia il palazzo in sella ad un bianco corsiero e se ne separa appena fuori dalla capitale, sottolineando così come la sua ricerca procederà con altri mezzi. Ma ben presto l’iconografia buddhista restituisce al cavallo la sua sacralità, recuperandone l’antico ruolo solare e cosmico già centrale nel mondo hindu.[9] Qui, infatti, l’animale era la vittima sacrificale di un complesso e lunghissimo rito che sanciva la regalità del monarca in epoca remota secondo/primo millennio a.C. – e fino ai giorni nostri in India il cavallo continuò a essere annoverato fra i gioielli del regno, poiché non solo la ragione, ma anche l’intuito sono indispensabili al re nel governare.

Come quasi tutti i simboli, dunque, pure il cavallo esprime polivalenza e addirittura ambiguità, e nei suoi ruoli molteplici rappresenta il fluttuare della coscienza in continua tensione fra terra e cielo, meandri dell’inconscio e rettilinei della ragione.

Il mito di Kalkin con le sue proiezioni equine, che appare già citato nel “Mahābhārata”, oceanica epopea ascritta al periodo tra il IV sec. a.C. e il IV sec. d.C., si definisce nel “Kalkipurāṇa”, opera di difficile collocazione cronologica, molto probabilmente posteriore al Mille.

Appartenente alla schiera dei “Purāāṇa”, i testi “Antichi” in quanto depositari e divulgatori della Verità presente fin dall’origine dei tempi, il “Kalkipurāṇa” tratteggia la figura del sovrano eroico, salvatore dell’umanità, e non è escluso che raccolga le istanze di una precisa epoca storica, immediatamente susseguente all’arrivo dei musulmani alla fine del XII sec. Portatori di una visione religiosa esclusivista, i nuovi dominatori islamici imposero in un primo tempo agli hindu sconfitti l’abiura e la conversione, modalità assolutamente incomprensibili per il mondo indiano d’allora. Andò così nascendo negli animi dei sottomessi la speranza di un intervento divino, che modificasse il corso della storia e sconfiggesse i nemici del dharma e delle genti hindu.

A prescindere dalle particolari condizioni socio politiche favorevoli a forme di millenarismo, le premesse del mito di Kalkin erano insite nel concetto stesso della ciclicità del tempo. Ogni epoca è segnata dalla precedente e porta i germi di quella futura.

La malvagità dell’era Kali, inevitabile conclusione del degenerarsi degli yuga, non impedisce che i semi del riscatto vengano deposti nelle tenebre della corruzione, in attesa del fuoco purificatore che lascerà ceneri fertili per il loro germogliare. Si potrebbe intravedere nel mito un’interpretazione del male come funzionale al bene, ma più ancora che la lettura etica, a essere sottesa è la visione dinamica dell’esistenza, ove la corrente vitale scaturisce proprio e soltanto dal conflitto dei poli opposti.

Così ogni qualvolta la potenza di manifestazione del Divino si traduce in atto eun’altra alba dell’essere si profila, il cosmo sboccia immacolato come un candido loto, racchiudendo già in sé la presenza infinitesimale della corruzione. Se così non fosse, non vi sarebbe divenire. Al crepuscolo del suo esistere, quando il fiore imputridito dell’universo si avvia a sfarsi, si intravede latente il presagio di una nuova purezza.

I germi della rinascita

“Incapaci di sopportare l’avidità dei loro governanti, gli uomini e le donne dell’era Kali prenderanno rifugio nei crepacci montani e si nutriranno di miele, verdura, radici, frutta, foglie e fiori. Indosseranno vesti a brandelli foggiate con foglie e cortecce d’alberi, avranno una prole troppo numerosa e saranno costretti a sopportare le intemperie quali il caldo, il freddo, il sole e la pioggia. Nessuno raggiungerà i ventitre anni d’età e così, senza alcuna possibilità di dilazione, l’intera razza umana verrà distrutta in questa epoca Kali. Quando la religione vedica [10] e il dharma della legge saranno stati sottoposti ad una completa confusione e ad un rovesciamento di valori e l’era Kali volgerà al suo termine, una parte del Manifestatore dell’intero universo, del guru [11] di tutto ciò che è mobile ed immobile, di Colui che è senza un inizio, un mezzo, una fine, che è sostanziato di Brahmā ed ha la forma del principio vitale individuale del beato signore Vāsudeva [12], discenderà sulla terra assumendo la forma di Kalkin, dotato di tutti i poteri sovrannaturali, nella dimora di Viṣṇuyashas, il brahmano [13] principale del villaggio di Shambāla. Il suo potere e la sua gloria saranno illimitati e distruggerà tutti i barbari e i Daysu [14] e gli uomini dalla condotta e dai pensieri malvagi. Ristabilirà l’ordine generale delle cose, ciascuna secondo il dharma che le è proprio. Immediatamente, al termine dell’esausta era Kali, la mente degli uomini diventerà pura come un cristallo senza difetti e sarà come se essi si risvegliassero allo svanire della notte. E questi uomini, il residuo dell’intera umanità, saranno così e saranno i semi degli esseri e daranno vita ad una progenie concepita in quello stesso periodo. E questa progenie seguirà la condotta propria dell’era Kṛta.”

Questo brano tratto dal “Viṣṇupurāṇa” [15] induce a porsi una domanda. Che senso ha dunque un Salvatore, se tutto si ripete e se comunque deva e asura, forze della luce e potenze delle tenebre, continuano a fronteggiarsi senza che nessuna delle due risulti vincitrice assoluta, poiché ciò significherebbe la fine inesorabile di ogni forma di esistenza [16]? Nessun senso nella dimensionecircolaredel tempo, ove l’universo è soggetto ineluttabilmente al ritmo ciclico dalla sua natura intrinseca: la Discesa divina che chiude un’era per aprirne un’altra potrebbe effettivamente sembrare superflua. Ma a differenza del cosmo l’uomo può opporsi all’andamento del tempo e frangerne la ripetitività. La coscienza di essere prigioniero di una dimensione limitata, il saṁsāra, e la certezza che ne esista un’altra svincolata dalle coordinate di tempo e spazio, fanno insorgere nell’essere umano l’anelito al mokṣa, la ‘liberazione’, che potremmo vedere a questo punto in termini di ‘rettificazione’ del tempo: un tempo, cioè, che va verso una fine definitiva. Praticando disciplina e ascesi, l’uomo scopre nascoste nel suo stesso corpo le infinite capacità di trascendere i limiti; con l’analisi e la discriminazione impara a smantellare i condizionamenti mentali; il rito e la fede lo portano a tacitare i deliri dell’ego e gli schiudono gli orizzonti dell’infinito. Allora il Divino scende sulla terra, avatāra, e un’altra dimensione irrompe in quella manifesta, dissolvendola e arrestando la ridda degli yuga. Sciolta per sempre dal ciclo di morte e rinascita, nel mokṣa l’anima scopre se stessa immortale.

Una liberazione, mokṣa, che è estinzione, nirvāṇa, dimensione ineffabile cui, secondo i buddhisti più tradizionali, si può soltanto alludere tramite definizioni negative – non tempo, non spazio, non vincolo, non dolore. E soprattutto non ritorno. Accanto alla teoria della ciclicità del tempo, simile per certi versi a quella hindu, si sviluppò in buona parte del mondo buddhista anche la concezione del Salvatore, Maitreya, il Buddha del futuro. Come il suo predecessore storico Siddhārtha Gautama detto Śākyamuni, Maitreya si incarnerà nel grembo della virtuosa moglie di un uomo potente e 32 segni particolari impressi suo corpo dorato [17] ne annunceranno la grandezza spirituale. Raggiunta l’illuminazione sotto un albero di dracena, diffonderà ovunque la dottrina del non attaccamento. Raffigurato con quattro braccia, le mani di destra atteggiatel’una l’una nel gesto dell’insegnamento, l’altra in quello del dono mentre le due sinistre reggono il loto e l’ampolla [18], sarà l’ottavo dei Buddha apparsi in questo universo e ne causerà l’arresto. Estirpato infatti il desiderio, nessun essere nascerà più e la vita, priva del combustibile dell’attaccamento, si estinguerà, nirvāṇa, come un fuoco non più alimentato [19].

L’importanza che Kalkin nel mondo hindu e Maitreya in quello buddista rivestono è dunque duplice, in quanto fungono da messaggeri della fine dei tempi bui e dell’esistere doloroso e al contempo rappresentano per ciascun essere la promessa dell’incontro con il Divino calato nella storia. La rivelazione attende da sempre che l’uomo la comprenda: è ininterrotta ed eterna, perché in ogni istante, in uno degli innumerevoli mondi in atto, Kalkin, Maitreya e le altre infinite forme assunte dal Mistero nel suo svelarsi, appaiono nel cuore di chi ha fede e crede nel senso ulteriore della vita. Nella figura del Salvatore, sia esso in ambito hindu, buddistha, cristiano o altro, si esprime il bisogno inesausto che il bene trionfi, che il Signore intervenga a proteggere quanti credono in Lui.

“E io vidi i cieli spalancati e mirai un bianco cavallo e colui che sopra vi sedeva, chiamato Fedele e vero; e nella giustizia egli giudica…

Ma un altro significato ancora è sotteso alle due figure escatologiche indiane. Benché trasposta in ambito mitico o nella dimensione trascendente, la lotta apocalittica si combatte nel quotidiano: la salvezza e la perdizione del mondo non sono responsabilità esterna all’uomo e non possono essere demandate ad un Dio fuori di lui. Kalkin e Maitreya alludono anche e soprattutto alla possibilità di salvezza insita in ogni essere umano e alla sua capacità di trasformazione ed elevazione. Il Salvatore attende nel profondo del cuore, è l’altro aspetto di ciascuno, quell’Uomo Divino che si è chiamati a realizzare. La grazia non è un dono gratuito piovuto dal cielo per benevola condiscendenza di una Volontà imperscrutabile, ma è la conquista sofferta della vera natura, della buddhità che è retaggio di ciascun uomo. Chi non demanderà ad altri la responsabilità della testimonianza e non si arrenderà alle forze contrarie, troverà anche nei meandri foschi del Kaliyuga quei semi nascosti che lo faranno germogliare Altrove. Per l’ultima volta e per sempre.

Marilia Albanese

NOTE

[1] I principali riferimenti agli yuga si trovano nella letteratura puranica e precisamente: “VaradaPurāṇa” 32; “Nārada°” I, 41; “Bhāgavata°” I, 27, 24 ss; “Liṇga°” 23, 29. Inoltre compaiono nella “Śiva Rudrasaṁhitā” 34 ss e in più passi dei due poemi epici “Mahābhārata” e “Rāmāyana”. I principali “Purāṇa”, composti a partire dal IV/V secolo dell’era cristiana, rappresentano una delle fonti fondamentali per il mondo religioso hindu.

[2] Nel “Mahābhārata” la partita a dadi fra gli eroi positivi, i Pāṇḍava, e i loro antagonisti, i cento fratelli Kaurava, è uno dei momenti cruciali.

[3] Il quadrato è lo spazio delimitato da linee opposte in equilibrio fra loro e pertanto allude all’armonia fra le polarità. Quadrato era l’altare del fuoco in cui si versavano le oblazioni agli dei nell’epoca vedica, il periodo più antico e sacro del mondo hindu, II millennio a.C. Quadrata è nella stragrande maggioranza dei casi la cella del tempio e il piedistallo della divinità.

[4] Anno della morte di Kṛṣṇa fissato dall’astrologo Aryabhata nel V/VI sec. Nel termine Kaliyuga l’associazione con Kali, la ‘Nera’, aspetto terribile della Grande Dea in quanto Signora della distruzione, anche se è concettualmente logica, non lo è dal punto di vista linguistico: kali, la gettata perdente ai dadi, in Sanscrito ha la ‘a’ e la ‘i’ brevi mentre Kālī, la Dea, le ha lunghe.

[5] Il concetto di karman – l’agire che porta frutto e che innesca un nuovo processo vitale, nel quale raccogliere gli effetti di quanto compiuto nell’esistenza precedente – è cardinale nel mondo indiano. Ogni azione, anche la più positiva, conduce nuovamente nell’ambito della manifestazione e benché una vita influenzata da un karman buono sia ricca di gioia, non è mai completamente esente dal dolore e, soprattutto, continua ad essere separazione dal Principio primo. Solo l’azione compiuta con distacco, improntata alla rettitudine, ispirata dalla fede e resa salda dalla conoscenza, non ingenera più conseguenze, ma apre alla liberazione.

[6] Brahmā è il primo aspetto della Trimūrti, la triplice forma che il Divino assume nei confronti del cosmo; in quanto Brahmā lo origina; come Viṣṇu lo protegge e sotto le spoglie di Śiva lo dissolve.

[7] I più noti avatāra, ‘discese’ provvidenziali del Divino, sono quelli del Viṣṇu che si incarna sulla terra per ripristinare l’ordine cosmico sconvolto dal prevalere delle forze negative. I principali avatāra sono dieci: il pesce, la tartaruga, il cinghiale, il nano, Paraśurāma, Rāmacandra, Kṛṣṇa, Balarāma o Buddha a seconda delle tradizioni, e Kalkin.

[8] È probabile che nell’iconografia equina di Kalkin confluisca quella più antica di Hayagrīva, divinità dal collo o dalla testa di cavallo, dai poteri e dalle funzioni controverse.

[9] Uno dei sacrifici più importanti nel periodo vedico era l’aśvamedha, il ‘sacrificio del cavallo’, con cui si sanciva la sovranità universale di un monarca. Il bianco stallone prescelto veniva lasciato vagare per un anno nei territori su cui il sovrano accampava la sua autorità; lo scortavano i principi e gli altri dignitari del regno, pronti a dare battaglia a chi si opponesse al suo passaggio. Alla fine il cavallo, a cui era stato impedito di accoppiarsi, veniva condotto nel luogo del sacrificio e ucciso per soffocamento. La prima regina mimava un connubio con lo stallone mentre altre vittime animali venivano immolate agli dei in un complesso cerimoniale.

[10] I “Veda”, i più antichi e sacri testi hindu, il cui nucleo principale era già composto nel 1500 a.C., interpretavano l’universo come una trama di forze divine e vedevano nel sacrificio il mezzo ottimale per interagire con esse.

[11] Il ‘maestro spirituale’, colui che dissipa l’oscurità dell’ignoranza e con il suo potere carismatico apre alla vera Visione.

[12] Patronimico di Kṛṣṇa, la più importante e completa incarnazione di Viṣṇu.

[13] Appartenente alla casta sacerdotale, la prima delle quattro tradizionali hindu.

[14] Termine applicato nei “Veda” alle popolazioni autoctone che sembrerebbero essere state sottomesse dagli Ārya, anche se a tale proposito oggi vi sono teorie differenti. Comunque nel brano in questione i Dasyu sono essenzialmente coloro che non riconoscono l’autorità dei testi sacri.

[15] Tratto da “Dall’ordine il caos. Miti dell’induismo” presentati e tradotti da Wendy Doniger O’Flaherty, edizione italiana a cura di Mario Piantelli, Parma 1989, ed. Guanda.

[16] La presenza indispensabile di entrambe le potenze, divine e demoniache è sancita dai miti dell’origine, primo fra tutti quello del ‘frullamento’ dell’oceano cosmico per estrarne l’ambrosia, ove l’operazione che porta al manifestasi dell’universo e della vita è possibile solo perché vi partecipano sia gli dei che i demoni.

[17] Tra i principali lakṣaṇa, ovvero ‘segni caratteristici’ fondamentali del Buddha, vi sono l’uṣṇīṣa, protuberanza cranica resa con la pettinatura a crobilo, simbolo del nirvāṇa, ineffabile stato di estinzione dell’esistenza dolorosa; l’urṇa, ricciolo di peli o sporgenza fra le sopracciglia, luogo di incontro fra la sfera dei sensi e quella dell’intelletto; la ruota della legge incisa sul palmo della mano; i lobi allungati dai pesanti orecchini portati prima della rinuncia al mondo principesco; il nimbo, elemento di probabile origine persiana.

[18] Simbolo dell’amṛta, bevanda dell’immortalità che consegue alla vera conoscenza scaturita dall’illuminazione.

[19] Nirvāṇa deriva da una radice verbale sanscrita che significa, tra l’altro, ‘spegnersi, consumarsi’, alludendo alla fiamma che si estingue da sé per mancanza di combustibile e definendo in tal senso la totale estinzione dell’esistenza empirica e della sua dolorosa coscienza.