La ricerca spasmodica di novità e la smania consumistica hanno indotto a indiscriminati saccheggi del patrimonio culturale di altre civiltà e quella indiana ne ha fatto maggiormente le spese. L’ambito dello yoga, complesso e per certi versi inquietante, ha particolarmente affascinato l’Occidente, che nell’antica disciplina ha ravvisato una fonte quasi inesauribile di stimoli d’ogni genere. Dalle interpretazioni più elevate, che si rifanno ad intenti spirituali e metafisici e indicano cammini di trasformazione e consapevolezza, si passa all’inserimento dello yoga fra le pratiche del benessere psico-fisico o, peggio, alla sua svendita nei bazar dei rimedi miracolosi, esotici ed esoterici. Tra gli elementi dello yoga maggiormente “commercializzati” si distinguono i cakra, per attivare o inibire i quali si propongono essenze, candele, musiche, cosmetici, manipolazioni, massaggi e altro ancora. Questo uso disinvolto di simboli che nella cultura d’origine hanno una collocazione sacrale sconcerta e scandalizza, soprattutto quando, diventato vero e proprio scempio, alimenta appunto scempiaggini da rotocalchi spacciate come verità assolute.

Ma se la lettura dei cakra in questi termini e contesti è chiaramente condannabile, è possibile proporne altre che non siano esclusivamente descrizioni filologiche all’interno della cultura indiana, ma che possano offrire spunti di riflessione e utilizzo dei cakra anche nel mondo occidentale senza troppo snaturarli? È un tentativo che si può fare, non dimenticando mai, tuttavia, che ogni processo di traduzione è comunque, in misura maggiore o minore, un allontanamento dalla matrice originale e che il pericolo di travisare è sempre in agguato. Del resto, per avvicinarsi a concezioni di una civiltà diversa che appaiono “aliene”, è indispensabile tradurle nella terminologia e, soprattutto, nelle categorie mentali della cultura in cui le si vuole presentare.

Il primo problema è quindi come rendere il vocabolo cakra, data anche la molteplicità dei suoi significati nella lingua sanscrita. Tra i tanti, “cerchio” e “ruota” sembrano i più adatti a spiegare le funzioni dei cakra, che sono principalmente due: circoscrivere, concentrare e focalizzare il prāṇa, energia sottile che pervade l’essere umano, e distribuire alla stregua di vortici trasformatori e conduttori tale corrente vitale.

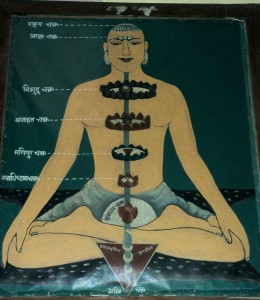

Secondo la visione dell’Haṭha Yoga, un’interpretazione dello yoga sviluppatasi a partire dal X/XI sec., 1 l’energia scorre in una miriade di canali, nāḍī, irrorando e animando il corpo, e di questi tre sono particolarmente significativi: iḍā, piṇgalā e suṣumṇā.

Iḍā sfocia nella narice sinistra ed è sede del prāṇa, che qui sta per “soffio ascendente”. Associata alla Śakti, la Divina energia femminile, alla luna e all’ovulo, evoca funzioni generative e conservative: è fredda, di colore giallo chiaro ed è simboleggiata da Ganga, il sacro fiume Gange.

Piṇgalā, che ospita l’apāna, il “soffio discendente”, sfocia nella narice destra, è associata al Puruṣa, lo Spirito, al sole e allo sperma. Ardente, di colore rosso, ha connotazioni maschili e funzione distruttiva ed è misticamente assimilata al fiume Yamuna.

Suṣumṇā ascende lungo la colonna vertebrale fino all’ājñācakra o al sahasrāracakra, il sesto o il settimo centro, a seconda delle varie tradizioni. Costituita da tre ulteriori canali interni, vajrānāḍī, citriṇī e brahmanāḍī, è il luogo ove lo yogin deve fare confluire da iḍā e piṇgalā i soffi prāṇa e apāna. Assimilata al fuoco, è rappresentata dal fiume Sarasvati, in un simbolismo fluviale che ribadisce il processo di unificazione sotteso alla pratica dell’Haṭha Yoga: come Ganga, Yamuna e Sarasvati si incontrano nella città sacra di Prayag costituendo la triveni, la “triplice confluenza”, così le tre nāḍī, dopo essere state unite in mūlādhāra, confluiscono di nuovo nell’ājñācakra. Da qui iḍā e piṇgalā sfociano nella narice sinistra e destra2 e suṣumṇā prosegue, secondo alcuni testi, la sua ascesa verso il sahasrāracakra.

Il processo di confluenza è impedito da una forza ostruente che chiude l’imbocco della suṣumṇā e che viene rappresentata come una divinità femminile in parte serpentina: Kuṇḍalinī, “Colei che è attorcigliata”, un aspetto della Śakti, la misteriosa Potenza divina che all’alba dell’essere ha disintegrato l’Unità primigenia nella pluralità fenomenica. La Dea è immaginata dormiente nel mūlādhāra e il suo sonno allude allo stato di inerzia e di ignoranza nel quale versa l’essere umano, che si muove passivo e sonnambulo in un mondo di sogno, prigioniero del limite e della relatività, māyā. Dimentico della sua vera essenza, perso negli allettamenti svianti della materia, trascina una vita che non lo vede protagonista.

Ma quando, intuendo l’inganno, si mette alla ricerca di altri orizzonti, se salda è la fede, puro il cuore, costante la disciplina e illuminato il maestro che lo guida, allora la Dea – simbolo delle potenzialità latenti nell’uomo – si sveglia e inizia il percorso ascensionale che lo porterà a ricongiungersi a Śiva, suo sposo, nel cakra più alto: il sahasrāra.

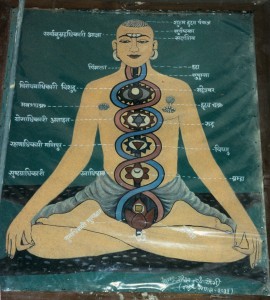

Sul numero e la descrizione dei cakra i testi non sono concordi: in alcuni ambiti buddhisti i cakra sono quattro e si collocano nella regione dell’ombelico, del cuore, della gola e nella sommità del cranio o, secondo un’altra interpretazione, subito al di sopra. La tradizione hindu corrente, che fa sua una visione più tarda, aggiunge ai già citati dalla fisiologia sottile buddhista un centro nella zona coccigea, un altro in quella genitale e un terzo tra le sopracciglia, postulando dunque sei cakra distribuiti lungo la colonna vertebrale e un settimo collocato alla sommità del capo 3.

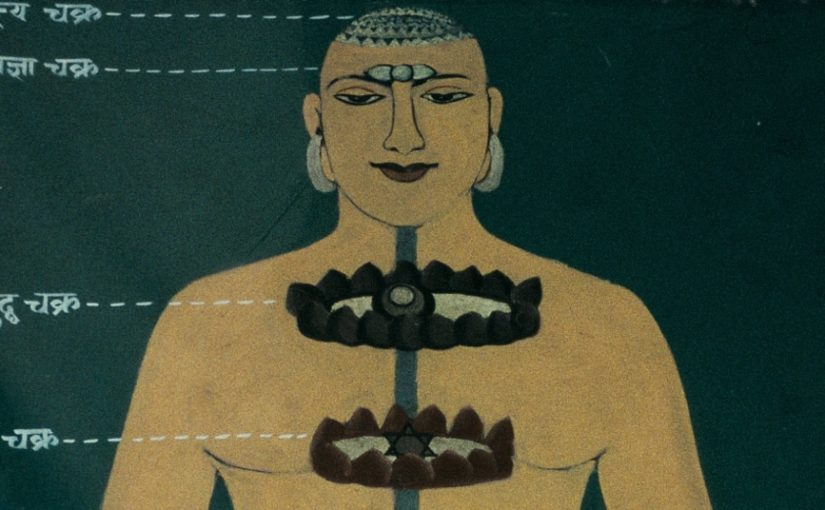

L’iconografia dei cakra è estremamente complessa: definiti anche padmā, loto, sono rappresentati come dei fiori sbocciati. Il loto, simbolo di grande potenza evocativa com’è la rosa nel misticismo occidentale, allude al cammino di realizzazione spirituale dell’essere umano: affonda le radici nel fango dello stagno, dimensione del coinvolgimento mondano e delle passioni; schiude le foglie sul pelo dell’acqua, allusione alla ricerca d’affrancamento; schiude la corolla verso il cielo, seguendo la luce del sole, simbolo di nutrimento spirituale. Nella sua ascesa il loto passa da un elemento all’altro così come la coscienza, nel suo difficile cammino di consapevolezza, s’eleva dall’inconscio al conscio. Se evidente è il valore positivo dell’aria e della luce che favoriscono lo sbocciare, sarebbe riduttivo considerare il fango solo in termini negativi. Esso è infatti humus, nutrimento delle radici, così come l’inconscio – a cui il fondo dello stagno rimanda – è il luogo di forze sì oscure e pericolose, ma anche tanto potentemente energetiche. Se fronteggiate e reintegrate, possono diventare propellente per l’ascesa. In tal senso si può azzardare un’interpretazione psicologica del percorso dei cakra: senza la discesa nel profondo di se stessi non è possibile nessuna autentica realizzazione. Il passaggio attraverso gli Inferi, fondamentale anche nei processi occidentali d’iniziazione e rigenerazione, prevede l’incontro con i “demoni” della propria psiche, e nei tre cakra collocati sotto il diaframma le immagini della Śakti sono divinità terribili e inquietanti.

Ogni cakra è dunque rappresentato con un diverso numero di petali e con colori differenti. Sui cinquanta petali dei sei cakra che precedono l’ultimo, considerato trascendere la dimensione materica, sono tracciate con un preciso ordine, cioè dalle consonanti alle vocali, le cinquanta lettere dell’alfabeto sanscrito: aggregandosi, esse generano il linguaggio e permettono la denominazione di tutte le cose, portandole così all’essere.

Ma la lettera più importante compare nel pericarpo di ogni cakra: è il bijamantra, “frequenza” sonora sottile della Shakti, che ha portato alla condensazione di uno dei cinque elementi cosmici – terra, acqua, fuoco, aria e spazio etereo – associati con i primi cinque cakra. Ogni elemento è simboleggiato da uno yantra, figura geometrica che ne costituisce la forma grafica essenziale, ed è collegato con un organo di senso e uno di azione.

La trama dell’Essere si manifesta nel simbolismo dei cakra come essenza e forma: se le lettere e i bījāmantra sono l’essenza sonora e gli yantra la forma sottile, le immagini divine e le loro cavalcature rappresentano le diverse ipostasi del mondo e i principi consci che governano la manifestazione universale. Ogni bījāmantra e l’elemento corrispondente vengono quindi raffigurati da una divinità. Non solo: sopra il bījāmantra è segnato un puntino, il candrabindu, che impone di pronunciarlo con una vibrazione nasale, sicché da lettera morta si trasformi in suono vitale. Nel candrabindu è contenuta un’ulteriore divinità, con i suoi attributi dettagliati. Ultima e fondamentale apparizione divina nei cakra è la Śakti stessa, che assume fattezze differenti a seconda del livello di confronto con le forze della psiche.

Mūlādhāra, il chakra della base o della “radice” posto nella zona sacro-coccigea, ha quattro petali scarlatti e il suo yantra è un quadrato di colore giallo dorato, simbolo dell’elemento terra a cui mūlādhāra si ricollega.

Svādhiṣṭhāna, quello che è “collocato nel suo proprio posto”, si trova alla base dell’organo genitale. È un loto di colore vermiglio con sei petali, entro cui è raffigurato un bianco cerchio, nel quale vi è una falce lunare inscritta tra due ninfee, in un evidente rimando all’elemento governato dal cakra e cioè l’acqua.

Maṇipura, la “città della gemma”, collocato nella zona dell’ombelico, si presenta come un loto con dieci petali dal colore bluastro delle nubi della pioggia e la sua connessione con il fuoco è sancita da uno yantra triangolare rosso fiammeggiante con il vertice verso il basso.

Anāhata, sede del “suono ottenuto senza percussione”, si apre nel cuore come un loto di colore vermiglio (verde per alcuni maestri moderni 4) con dodici petali: il suo yantra grigio fumo costituito da due triangoli che si intersecano formando una stella a sei punte rimanda all’elemento aria.

Viśuddha, il “purissimo”, è un loto con sedici petali di colore grigio, porpora, giallo o turchese secondo le varie tradizioni, localizzato nella gola, il cui elemento è lo spazio etereo, rappresentato da un cerchio bianco come la luna piena.

Ājñā, “ove si realizza il comando”, localizzato tra le sopracciglia, nella posizione del terzo occhio, è visualizzato come un loto con due petali di colore lunare bianco splendente (viola per alcuni maestri contemporanei) e come yantra ha un triangolo con il vertice verso il basso.

Sahasrāra, il loto “a mille petali” collocato, secondo tradizioni diverse, nel mezzo del cervello oppure subito sotto o subito sopra la calotta cranica, è di colore bianco ed ha luminosi filamenti; all’interno rifulge la luna piena con inscritto il triangolo che alberga il Grande Vuoto, origine e dissoluzione di ogni cosa. Qui risiede Paramaśiva, simbolo dell’identificazione dell’anima individuale con l’Anima universale, dell’uomo con Dio e simbolo anche del guru terreno.

Altri simboli ancora compaiono nei cakra, tra cui – fondamentale – il liṅgayoni, cifra dell’unione del maschile e del femminile, di Śiva e della Śakti: il liṅga simboleggia il Principio primo senza attributi e statico; la yoni esprime il Principio primo quale matrice del molteplice, ricettacolo di tutte le potenzialità, energia cinetica in espansione. Nella loro unione liṅga e yoni alludono alla presa di coscienza e al superamento delle polarità che avviene a vari livelli dell’ascesa di Kuṇḍalinī e con sempre maggiore intensità. Rivedendo il simbolismo dei cakra in termini psicologici, si potrebbe considerare Śiva e Śakti quali omologhi junghiani di Animus e Anima.

La rilettura dei cakra alla luce della moderna psicologia del profondo è uno dei più interessanti tentativi di “traduzione” del loro simbolismo. Fu Jung a cimentarvisi per primo, in una serie di lezioni tenute nell’autunno del 1932 nell’ambito del seminario “Commento psicologico sul Kundalini Yoga”5, giungendo a stimolanti considerazioni, malgrado alcune interpretazioni distorte, dovute alla mancanza di maggiori informazioni sulla loro iconografia.

Se Kuṇḍalinī nel mondo indiano è la Śakti “precipitata” nel molteplice e in esso dormiente, che deve essere ridestata e fatta ascendere fino all’ultimo cakra per ricostituire attraverso le nozze con Śiva l’Unità primigenia, per l’uomo occidentale del Duemila la Dea serpentina potrebbe essere riletta come simbolo dell’enorme biopotenziale racchiuso nel profondo della psiche. Un’energia di cui solo in parte sappiamo fruire consapevolmente, perché sepolta nell’inconscio, oscura e pericolosa; per questo il percorso dei cakra parte dal basso, da mūlādhāra. Una discesa nell’inconscio per portarvi la luce della coscienza, tra divinità terribili che sono i molteplici aspetti dell’Ombra: le proiezioni irate ed ebbre della Śakti che tanto terrore incutono, rappresentano le parti tenebrose della psiche che devono essere reintegrate, trasformandole in alleate.

Kuṇḍalinī dorme in mūlādhāra racchiusa in un triangolo pervaso dalla presenza di Kāma, l’Eros, che nella cultura indiana come in quella greca è ben più che passione sessuale: è il motore primo dell’universo, il potere immenso che muove e commuove, il desiderio che brucia e trasforma. Nei sette cakra la forza del kāma, il desiderio, si esplica a diversi livelli: pulsione istintuale, fatta di libido e destrudo, libidine e aggressività, in mūlādhāra; sensazione ed emozione in svādhiṣṭhāna; passione e potere in maṇipura; sentimento e compassione in anāhata; espressione ed aspirazione in viśuddha; ispirazione e veggenza in ājñā, illuminazione e liberazione in sahasrāra. Aumentando di livello in livello la consapevolezza e l’impegno, si effonde l’entusiasmo, quel “Divino trasporto” secondo l’etimo greco, che il simbolismo indiano vede in Kuṇḍalinī .

Ma l’ascesa non è definitiva, poiché il processo dinamico della vita non si arresta che con la morte: il percorso dei cakra e quello della coscienza che in esso s’identifica prevedono continue cadute e risurrezioni, alla ricerca di una sempre nuova individuazione. In mūlādhāra, luogo dell’inconscio collettivo, la terra, in quanto madre oscura di tutto ciò che vive, custodisce i semi dell’essere ancora allo stato indifferenziato, in attesa di realizzare le potenzialità che racchiudono. In svādhiṣṭhāna, liquido grembo materno che nutre e protegge gli embrioni, questi assumeranno identità maschile o femminile (non a caso siamo nella zona genitale), creando il proprio inconscio personale. Il fuoco in maṇipura li farà germogliare come individui consapevoli dei propri desideri, ma sarà la comunicazione con gli altri a farli sbocciare in anāhata, nell’aere del cuore, coscienti di appartenere alla famiglia universale. Entrati nello spazio etereo in viśuddha, consolidata la struttura psichica e strutturata la personalità, sarà tempo di frutti e di testimonianza. Realizzati i propri talenti, l’individuo andrà oltre se stesso, all’essenza profonda del suo essere: il loto che più sopra si schiuderà, non ha che due petali: in ājñā Śiva e Śakti si fondono nell’androgine, Animus e Anima si guardano e si riconoscono Uno.

Sahasrāra è già l’altro mondo, la dimensione del vuoto e del silenzio, ove ha luogo l’ineffabile rivelazione.

Marilia Albanese

NOTE

1 L’esposizione più sistematica ed ampia della dottrina haṭhayoga avviene tra il XV e il XVI sec. in opere quali la “Haṭhayogapradīpikā”, la “Gheraṇḍasaṃhitā”, la “Śivasaṃhitā”. La “Haṭhayogapradīpikā”, “La lucerna dello haṭhayoga”, si ritiene sia stata composta tra il XIV sec. e il XVI da Svātmārāma.

La “Gheraṇḍasaṃhitā”, insegnamento orale trasmesso dallo yogin Gheraṇḍa al suo discepolo Caṇḍakāpāli, è datata al XVII sec. o ai primi del XVIII,

La “Śivasaṃhitā”, di autore ignoto e di datazione imprecisabile, ma comunque più tarda delle precedenti, presenta un’impostazione più filosofica ed è esposta nella tradizionale forma dialogica tantrica tra Śiva e la sua consorte Pārvatiī

2 L’andamento di iḍā e piṇgalā è sinusoidale, ovvero le due nāḍī scorrono ai lati della suṣumṇā, ma cambiano direzione e si incrociano a determinate altezze di questa. Tale assunto non è accettato da tutte le scuole yoga: alcune infatti sostengono che i due canali da mūlādhāra si dipartono e procedono ai lati di suṣumṇā per incontrarsi solo in ājñācakra.

3 Per le descrizioni iconografiche dei cakra le fonti principali sono le cosiddette Upaniṣad dello Yoga, i testi tantrici e in particolar modo lo “Śrītattvacintāmaṇi” del bengalese Pūrṇānanda Giri del XVI sec. che nella sezione Ṣaṭcakranirūpaṇa, “La definizione dei sei cakra”, fornisce minuziosi ragguagli.

4 Le discrepanze fra i colori sono dovute alle difficoltà di tradurre con certezza i termini sanscriti e alle diverse descrizioni date da guru moderni e contemporanei

5 Pubblicato in “Opere complete di C.G. Jung”, Torino, ed. Boringhieri.